Université des Antilles et de la Guyane

Collection

Contenus

-

La filière pétrolière mondiale

La filière pétrolière mondiale -

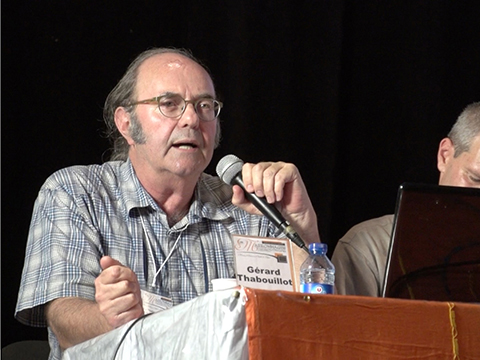

Ouverture 2ème séance du séminaire : Collecte et conservation des contes

Ouverture 2ème séance du séminaire : Collecte et conservation des contes -

Edition de contes traditionnels transmis ou collectés

Edition de contes traditionnels transmis ou collectés -

Etats des lieux de la publication de contes au Surinam

Etats des lieux de la publication de contes au Surinam -

Valorisation de collectes réalisées à travers le monde par un site internet (Deci-Delà) et des albums

Valorisation de collectes réalisées à travers le monde par un site internet (Deci-Delà) et des albums -

Le conte comme moyen d'éducation, valorisation dans les écoles

Le conte comme moyen d'éducation, valorisation dans les écoles -

Missions de la Direction des Affaires Culturelles en Guyane

Missions de la Direction des Affaires Culturelles en Guyane -

Séance d'ouverture du séminaire : l'inventaire et la collecte des contes en Guyane et leur valorisation

Séance d'ouverture du séminaire : l'inventaire et la collecte des contes en Guyane et leur valorisation -

L'enquête ethnologique et la collecte du patrimoine culturel immatériel chez les Sanan du Burkina-Faso

L'enquête ethnologique et la collecte du patrimoine culturel immatériel chez les Sanan du Burkina-Faso -

Récit d'une collecte réalisée au Burkina-Faso et partage d'un conte collecté

Récit d'une collecte réalisée au Burkina-Faso et partage d'un conte collecté -

Recueillir un conte. Où ? Quand ? Comment ? Pour qui ?

Recueillir un conte. Où ? Quand ? Comment ? Pour qui ? -

La politique de l'Etat en matière de sauvegarde du patrimoine oral

La politique de l'Etat en matière de sauvegarde du patrimoine oral -

L'inventaire général et le patrimoine culturel immatériel

L'inventaire général et le patrimoine culturel immatériel -

Inventaire et collecte des contes en Guyane : état des lieux et prospective

Inventaire et collecte des contes en Guyane : état des lieux et prospective -

Séance d'ouverture du séminaire

Séance d'ouverture du séminaire -

Synthèse du colloque "Les marrons des Amériques"

Synthèse du colloque "Les marrons des Amériques" -

Les sociétés marronnes en Guyane : rapport à l'histoire et modes d'intégration

Les sociétés marronnes en Guyane : rapport à l'histoire et modes d'intégration -

Patrimoine, patrimonialisation, notes anthropologiqies à partir d'Awala-Yalimapo

Patrimoine, patrimonialisation, notes anthropologiqies à partir d'Awala-Yalimapo -

La thématique du marronnage et de la résistance à l'esclavage dans le discours politique en Guadeloupe; de Légitimus au LKP : mise en perspective de l'héroïsation sacrificielle

La thématique du marronnage et de la résistance à l'esclavage dans le discours politique en Guadeloupe; de Légitimus au LKP : mise en perspective de l'héroïsation sacrificielle -

Marronnage, culture et langue dans le regard des Bushinengue

Marronnage, culture et langue dans le regard des Bushinengue -

La place du marronnage dans les commémorations de l'abolition de l'esclavage au Antilles françaises de 1948 à nos jours

La place du marronnage dans les commémorations de l'abolition de l'esclavage au Antilles françaises de 1948 à nos jours -

Séance d'ouverture de la session : Mise en mémoire et patrimonialisation du marronnage

Séance d'ouverture de la session : Mise en mémoire et patrimonialisation du marronnage -

Guyane, une insertion sociale incertaine pour la jeunesse bushinenguée

Guyane, une insertion sociale incertaine pour la jeunesse bushinenguée -

Accès à la terre et territorialités en contexte colonial et post colonial (Belize, 18 - 20 ème siècle)

Accès à la terre et territorialités en contexte colonial et post colonial (Belize, 18 - 20 ème siècle) -

Bidonvilles et camps de réfugiés : le tournant des années 1980 pour la catégorisation des marrons à Saint-Laurent-du-Maroni

Bidonvilles et camps de réfugiés : le tournant des années 1980 pour la catégorisation des marrons à Saint-Laurent-du-Maroni -

Le fameux cas de Saramaka du Suriname : peut-on parler de "progrès" depuis la victoire du Peuple saamaka devant la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme en 2007

Le fameux cas de Saramaka du Suriname : peut-on parler de "progrès" depuis la victoire du Peuple saamaka devant la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme en 2007 -

Sans-papiers amérindiens et bushinengue en Guyane ? Le renforcement des frontières et la fabrication de l'étranger sur le Maroni

Sans-papiers amérindiens et bushinengue en Guyane ? Le renforcement des frontières et la fabrication de l'étranger sur le Maroni -

Amérindiens et Noirs marrons au temps de l'Inini : une contribution politique des "tribus de frontières" à la construction de la Guyane française contemporaine (1930 - 1969)

Amérindiens et Noirs marrons au temps de l'Inini : une contribution politique des "tribus de frontières" à la construction de la Guyane française contemporaine (1930 - 1969) -

Musiques urbaines et revendications sociales dans le milieu du jazz et du reggaeton. Débat

Musiques urbaines et revendications sociales dans le milieu du jazz et du reggaeton. Débat -

Musiques urbaines et revendications sociales dans le milieu du reggaeton. Conférence

Musiques urbaines et revendications sociales dans le milieu du reggaeton. Conférence -

Musiques urbaines et revendications sociales dans le milieu du jazz. Conférence

Musiques urbaines et revendications sociales dans le milieu du jazz. Conférence -

L'art et la culture comme outils de développement urbain : table ronde

L'art et la culture comme outils de développement urbain : table ronde -

Chlordécone : quels risques pour la santé des populations antillaises

Chlordécone : quels risques pour la santé des populations antillaises -

Impact du fongicide époxiconazole sur la structure et les fonctions des communautés microbiennes de deux sols agricoles - Prairie permanente et grande culture

Impact du fongicide époxiconazole sur la structure et les fonctions des communautés microbiennes de deux sols agricoles - Prairie permanente et grande culture -

La chlordécone est-elle biodégradable?

La chlordécone est-elle biodégradable? -

Inégalités entres sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches comparées. Conclusions

Inégalités entres sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches comparées. Conclusions -

La mixité, une utopie nécessaire Qu'est-ce que la mixité ? Quelles valeurs peut-on lui attribuer ? Quels rapports entretient-elle avec l’égalité ? Pour répondre à ces questions, Nicole Mosconi s'intéressera à une histoire de mixité, aux mariages mixtes, elle dégagera les ambiguïtés de la mixité puisse focalisera sur la mixité de sexe à l'école et au travail. Enfin elle s'interrogera sur les conflits que suscitent la mixité aujourd'hui et à la signification politique de ces conflits.

La mixité, une utopie nécessaire Qu'est-ce que la mixité ? Quelles valeurs peut-on lui attribuer ? Quels rapports entretient-elle avec l’égalité ? Pour répondre à ces questions, Nicole Mosconi s'intéressera à une histoire de mixité, aux mariages mixtes, elle dégagera les ambiguïtés de la mixité puisse focalisera sur la mixité de sexe à l'école et au travail. Enfin elle s'interrogera sur les conflits que suscitent la mixité aujourd'hui et à la signification politique de ces conflits. -

Table ronde : vers l'équité du genre

Table ronde : vers l'équité du genre -

Évaluation d'une action expérimentale visant à diversifier les choix d'orientation scolaire et professionnelle des adolescents "L'objectif de cette communication est d'étudier les impacts d'une action expérimentale "Déployons nos Elles! Et si c'était pour moi ?" menée entre 2010 et 2012 dans les régions "Île de France" et "Rhône Alpes" auprès des collégiens et collégiennes scolarisés en classe de 4e et de 3e, sur leurs représentations des métiers et leurs choix professionnels."

Évaluation d'une action expérimentale visant à diversifier les choix d'orientation scolaire et professionnelle des adolescents "L'objectif de cette communication est d'étudier les impacts d'une action expérimentale "Déployons nos Elles! Et si c'était pour moi ?" menée entre 2010 et 2012 dans les régions "Île de France" et "Rhône Alpes" auprès des collégiens et collégiennes scolarisés en classe de 4e et de 3e, sur leurs représentations des métiers et leurs choix professionnels." -

Effets des procédures d'orientation sur la division sexuée de l'orientation En quoi la procédure d'orientation participe aux écarts constatés dans le choix de filière des filles et des garçons ? Comment les différences liées au sexe s'articulent avec la catégorie sociale dans laquelle s'inscrivent les élèves ? Est-ce que les équipes éducatives sélectionnent les élèves sur des critères strictement académiques ? En quoi la procédure d'orientation contribue-t-elle aux phénomènes d'auto-censure et d'auto sélection ?

Effets des procédures d'orientation sur la division sexuée de l'orientation En quoi la procédure d'orientation participe aux écarts constatés dans le choix de filière des filles et des garçons ? Comment les différences liées au sexe s'articulent avec la catégorie sociale dans laquelle s'inscrivent les élèves ? Est-ce que les équipes éducatives sélectionnent les élèves sur des critères strictement académiques ? En quoi la procédure d'orientation contribue-t-elle aux phénomènes d'auto-censure et d'auto sélection ? -

Réduction des inégalités et dispositifs de validation des acquis de l'expérience au Portugal et en France

Réduction des inégalités et dispositifs de validation des acquis de l'expérience au Portugal et en France -

Représentations, stéréotypes et évolutions des gestes professionnels à l'école en Guadeloupe : une loi du genre "Il est question ici de s'intéresser à l'influence des stéréotypes sexués sur la construction identitaire genrée. Il conviendra de comprendre de quelles manières l'élève construit son identité sociale à travers les gestes professionnels de l'enseignant. Les gestes apparaissent ici comme courroie de transmission du genre dans la construction identitaire de l'enfant."

Représentations, stéréotypes et évolutions des gestes professionnels à l'école en Guadeloupe : une loi du genre "Il est question ici de s'intéresser à l'influence des stéréotypes sexués sur la construction identitaire genrée. Il conviendra de comprendre de quelles manières l'élève construit son identité sociale à travers les gestes professionnels de l'enseignant. Les gestes apparaissent ici comme courroie de transmission du genre dans la construction identitaire de l'enfant." -

Difficultés de prise de parole et identité de genre

Difficultés de prise de parole et identité de genre -

Développer la sensibilité aux inégalités entre les sexes par la littérature de jeunesse à l'école primaire L'objectif de cette communication est de présenter une recherche action en cours dans les Hautes-Seine. Cette recherche porte sur l'utilisation d'ouvrages de littérature de jeunesse pour accompagner, stimuler la mise en oeuvre de l'éducation à l'égalité des sexes à l'école primaire (maternelle et élémentaire).

Développer la sensibilité aux inégalités entre les sexes par la littérature de jeunesse à l'école primaire L'objectif de cette communication est de présenter une recherche action en cours dans les Hautes-Seine. Cette recherche porte sur l'utilisation d'ouvrages de littérature de jeunesse pour accompagner, stimuler la mise en oeuvre de l'éducation à l'égalité des sexes à l'école primaire (maternelle et élémentaire). -

Les inégalités de genre dans l'union européenne et le BRICS, ou ailleurs

Les inégalités de genre dans l'union européenne et le BRICS, ou ailleurs -

De l'école au premier emploi : ségrégations éducatives et professionnelles

De l'école au premier emploi : ségrégations éducatives et professionnelles -

Des métiers au masculin, l'illusion du neutre. Impact du genre grammatical sur les sentiments d'efficacité personnelle d'élèves de collège L'étude s'articule autour de trois points au niveau contextuel. D'abord la persistance de la division sexuée de l'orientation et du travail, le sentiment d'efficacité personnel (SEP) et enfin l'usage du genre grammatical masculin : illusion du neutre.

Des métiers au masculin, l'illusion du neutre. Impact du genre grammatical sur les sentiments d'efficacité personnelle d'élèves de collège L'étude s'articule autour de trois points au niveau contextuel. D'abord la persistance de la division sexuée de l'orientation et du travail, le sentiment d'efficacité personnel (SEP) et enfin l'usage du genre grammatical masculin : illusion du neutre. -

Représentations des métiers et projets professionnels des filles et des garçons en primaire et au collège : quelles évolutions ?

Représentations des métiers et projets professionnels des filles et des garçons en primaire et au collège : quelles évolutions ? -

Question de parité : le nom, l'individu et le groupe en pays dagara (Burkina Faso) Roger Somé effectue une présentation géographique de l'ethnie dagara et revient sur la place des femmes au sein de cette ethnie. Il illustre ses propos par une légende urbaine ou transparaît un fort lien entre sexe et travail à travers le don de prénom.

Question de parité : le nom, l'individu et le groupe en pays dagara (Burkina Faso) Roger Somé effectue une présentation géographique de l'ethnie dagara et revient sur la place des femmes au sein de cette ethnie. Il illustre ses propos par une légende urbaine ou transparaît un fort lien entre sexe et travail à travers le don de prénom. -

Hildegard von Bingen, un parcours hors du commun pour une femme du 12e siècle

Hildegard von Bingen, un parcours hors du commun pour une femme du 12e siècle -

La résilience comme levier de l'évolution professionnelle pour les femmes Il sera d'abord question de l'évolution de la société puis du processus de résilience avant de se pencher sur la question du traumatisme et des facteurs communs qui participent à la résilience de la femme par le biais du travail.

La résilience comme levier de l'évolution professionnelle pour les femmes Il sera d'abord question de l'évolution de la société puis du processus de résilience avant de se pencher sur la question du traumatisme et des facteurs communs qui participent à la résilience de la femme par le biais du travail. -

Le bien être à l'école, au croisement du sexe et de l'ethnicité

Le bien être à l'école, au croisement du sexe et de l'ethnicité -

Gender Smart Cities intelligence des villes et inclusions

Gender Smart Cities intelligence des villes et inclusions -

Etudiants et étudiantes face à la qualité de leurs études et aux inégalités qui les affectent "Après avoir présenté le cadre théorique et contextuel de la recherche, Charles Hadji propose des éléments de réponse aux deux questions suivantes : Y a-t-il un "effet genre" dans l'appréciation par les étudiants de la qualité de leurs études ? Le regard des étudiants sur les inégalités affectant leurs études fluctue-t-il selon le genre ?"

Etudiants et étudiantes face à la qualité de leurs études et aux inégalités qui les affectent "Après avoir présenté le cadre théorique et contextuel de la recherche, Charles Hadji propose des éléments de réponse aux deux questions suivantes : Y a-t-il un "effet genre" dans l'appréciation par les étudiants de la qualité de leurs études ? Le regard des étudiants sur les inégalités affectant leurs études fluctue-t-il selon le genre ?" -

La mixité dans l'enseignement secondaire à travers les circulaires ministérielles : une histoire en construction Geneviève Pezeu commence par présenter des règles sur la mixité fixée par les circonstances avant et pendant la grande guerre. Elle fait ensuite l'état des lieux après la guerre 14/18 avant de s'intéresser à la loi sur la gémination concernant exclusivement la classe primaire. Elle souligne enfin le peu de visibilité de la mixité dans les textes de la fin de la seconde guerre mondiale au début des années 1960.

La mixité dans l'enseignement secondaire à travers les circulaires ministérielles : une histoire en construction Geneviève Pezeu commence par présenter des règles sur la mixité fixée par les circonstances avant et pendant la grande guerre. Elle fait ensuite l'état des lieux après la guerre 14/18 avant de s'intéresser à la loi sur la gémination concernant exclusivement la classe primaire. Elle souligne enfin le peu de visibilité de la mixité dans les textes de la fin de la seconde guerre mondiale au début des années 1960. -

Mixités hommes-femmes dans les sphères de décision et de direction

Mixités hommes-femmes dans les sphères de décision et de direction -

Allez les filles, 22 ans après

Allez les filles, 22 ans après -

Inégalités entres sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches comparées. Présentation du colloque

Inégalités entres sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches comparées. Présentation du colloque -

Genre et inégalités à la Martinique

Genre et inégalités à la Martinique -

Construction du masculin et du féminin dans les représentations médiatiques et les pratiques discursives en Martinique

Construction du masculin et du féminin dans les représentations médiatiques et les pratiques discursives en Martinique -

Les coûts de la domination masculine pour les hommes martiniquais

Les coûts de la domination masculine pour les hommes martiniquais -

Les marqueurs de virilité dans la socialisation masculine à la Martinique

Les marqueurs de virilité dans la socialisation masculine à la Martinique -

Le non recours aux bons vacances de la CAF : une illustration des inégalités entre les sexes dans la famille et sur le marché du travail

Le non recours aux bons vacances de la CAF : une illustration des inégalités entre les sexes dans la famille et sur le marché du travail -

Relations conjugales et configurations parentales à la Martinique

Relations conjugales et configurations parentales à la Martinique -

Le groupe genre et société aux Antilles

Le groupe genre et société aux Antilles -

Mixité, égalité, équité et diversité : de quelques impensés

Mixité, égalité, équité et diversité : de quelques impensés -

Inégalités entre sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches comparées. Rencontre avec les conférenciers

Inégalités entre sexes dans la famille, à l'école et au travail : approches comparées. Rencontre avec les conférenciers -

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 4

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 4 -

Philanthropia et construction d'une citoyenneté esclave dans le stoïcisme antique

Philanthropia et construction d'une citoyenneté esclave dans le stoïcisme antique -

Révoltes et citoyennetés coloniales sous le Consulat et le Second Empire : la constitution Louverturienne de 1801 et la constitution algérienne de 1865 et 1870

Révoltes et citoyennetés coloniales sous le Consulat et le Second Empire : la constitution Louverturienne de 1801 et la constitution algérienne de 1865 et 1870 -

Les résistances politiques à l'esclavage dans le théâtre français, de 1788 à 1849 (d'Olympe de Gouges à Lamartine)

Les résistances politiques à l'esclavage dans le théâtre français, de 1788 à 1849 (d'Olympe de Gouges à Lamartine) -

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 3

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 3 -

Les stratégies de résistances politiques des affranchis de l'île de La Réunion au lendemain de la deuxième abolition de l'esclavage

Les stratégies de résistances politiques des affranchis de l'île de La Réunion au lendemain de la deuxième abolition de l'esclavage -

Des rebelles de 1802 aux "kalmanquious" de la Monarchie de Juillet : ébauche de théorisation du rôle des Blancs des colonies antillaises dans le processus de résistance à l'esclavagisme

Des rebelles de 1802 aux "kalmanquious" de la Monarchie de Juillet : ébauche de théorisation du rôle des Blancs des colonies antillaises dans le processus de résistance à l'esclavagisme -

La rébellion de mai 1802 peut-elle être considérée comme un acte de résistance antiesclavagiste ?

La rébellion de mai 1802 peut-elle être considérée comme un acte de résistance antiesclavagiste ? -

Guadeloupe, 1802 : le combat de Delgrès contre le combat de Richepance

Guadeloupe, 1802 : le combat de Delgrès contre le combat de Richepance -

Discussion avec le public autour du marronnage

Discussion avec le public autour du marronnage -

La dimension politique du marronnage aux Mascareignes

La dimension politique du marronnage aux Mascareignes -

La dimension politique du marronnage en Guadeloupe : l'exemple des Kellers

La dimension politique du marronnage en Guadeloupe : l'exemple des Kellers -

Les résistances amérindiennes à la colonisation dans la Caraïbe française à travers la cartographie

Les résistances amérindiennes à la colonisation dans la Caraïbe française à travers la cartographie -

Les résistances politiques à l'esclavage : débat 2

Les résistances politiques à l'esclavage : débat 2 -

Les économistes français face à l'esclavage, XVIIe-XIXe siècles

Les économistes français face à l'esclavage, XVIIe-XIXe siècles -

Mutations et permanences du courant abolitionniste français 1770-1830

Mutations et permanences du courant abolitionniste français 1770-1830 -

Insurrections d'esclaves et lutte des libres de couleur pour les droits politiques dans les Antilles scandinaves

Insurrections d'esclaves et lutte des libres de couleur pour les droits politiques dans les Antilles scandinaves -

Les résistances politiques à l'esclavage : débat 1

Les résistances politiques à l'esclavage : débat 1 -

Ambiguïtés politiques martiniquaises : des libres de couleur abolitionnistes ?

Ambiguïtés politiques martiniquaises : des libres de couleur abolitionnistes ? -

Résistance violente, insurrection pacifique ou lorsque Théophile Mandar relie la question de la seconde révolution de 1792 à la question de l'abolition de l'esclavage

Résistance violente, insurrection pacifique ou lorsque Théophile Mandar relie la question de la seconde révolution de 1792 à la question de l'abolition de l'esclavage -

L'abolition de 1794 : regards croisés des outre mers

L'abolition de 1794 : regards croisés des outre mers -

Actualité juridique et philosophique de l'Abolition de 1794 et de sa commémoration

Actualité juridique et philosophique de l'Abolition de 1794 et de sa commémoration -

L'impact théorique et pratique du décret et sa prospérité (1794-1802-1848)

L'impact théorique et pratique du décret et sa prospérité (1794-1802-1848) -

L'esprit et la lettre du décret du 16 pluviôse an II

L'esprit et la lettre du décret du 16 pluviôse an II -

Le contexte de l'abolition de 1794

Le contexte de l'abolition de 1794 -

Actualité juridique de l'esclave en France : la question des réparations

Actualité juridique de l'esclave en France : la question des réparations -

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 2

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 2 -

Actualité juridique de l'esclavage en France : l'introduction du crime de réduction en esclavage dans le droit pénal français, lecture d'un parcours législatif

Actualité juridique de l'esclavage en France : l'introduction du crime de réduction en esclavage dans le droit pénal français, lecture d'un parcours législatif -

La dimension politique des résistances à l'esclavage sous l'Antiquité

La dimension politique des résistances à l'esclavage sous l'Antiquité -

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 1

Grand séminaire d'histoire des Outre mers : discussion avec le public 1 -

L'habitation jésuite de Loyola : recherches archéologiques

L'habitation jésuite de Loyola : recherches archéologiques -

Résister, collaborer ou s'accommoder dans l'historiographie de l'esclavage colonial et de la France occupée (1940-1944)

Résister, collaborer ou s'accommoder dans l'historiographie de l'esclavage colonial et de la France occupée (1940-1944) -

La dimension politique d'un acte de résistance

La dimension politique d'un acte de résistance