-

Cathédrale de Carthage.

Cathédrale de Carthage. La cathédrale Saint-Louis de Carthage (1884-1890) est de style composite byzantino-mauresque en forme de croix latine. La façade expose une rosace sculptée dans une pierre de taille ocre rapportée de Malte, qui compose l'ensemble du bâtiment, et se trouve encadrée à chaque angle de deux tours carrées.

-

Ancien port de Carthage.

Ancien port de Carthage.

-

Ancien canal de La Goulette.

Ancien canal de La Goulette.

-

L'escalier des lions au Bardo.

L'escalier des lions au Bardo.

-

Tunis. Mosquée de Sidi Mahrez.

Tunis. Mosquée de Sidi Mahrez. Cette œuvre commencée par M’Hammed Bey en 1692 et continuée par son frère Romdhane Bey resta inachevée. Le programme, s’inspirant des mosquées mouradites antérieures prévoyait un minaret octogonal à l’angle nord-ouest de la cour et deux tourbet familiaux. La mort de M’Hammed Bey, l’assassinat de Romdhane Bey et les troubles survenus sous Mourad III empêchèrent la réalisation de ce programme. La mosquée se veut une copie de la mosquée Sultan Ahmed d’Istanbul, elle-même dérivée de Sainte-Sophie.

-

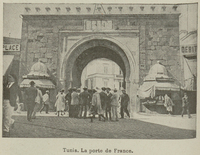

Tunis. La porte de France.

Tunis. La porte de France.

-

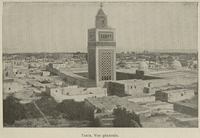

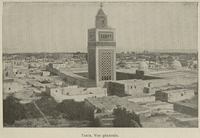

Tunis. Vue générale.

Tunis. Vue générale.

-

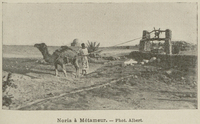

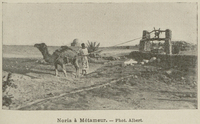

Noria à Métameur.

Noria à Métameur.

-

Kairouan. Tissage à la main des tapis.

Kairouan. Tissage à la main des tapis.

-

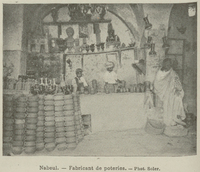

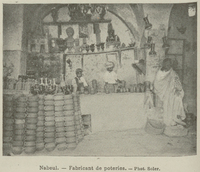

Nabeul. Fabricant de poteries.

Nabeul. Fabricant de poteries.

-

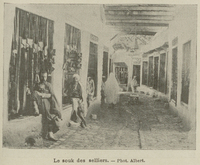

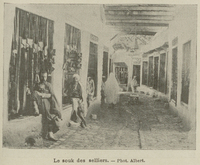

Le souk des selliers.

Le souk des selliers.

-

Abatage des olives.

Abatage des olives.

-

Pêcheries de Bizerte.

Pêcheries de Bizerte.

-

S. A. Sidi-Ali, bey de Tunis, né en 1817.

S. A. Sidi-Ali, bey de Tunis, né en 1817.

-

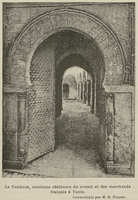

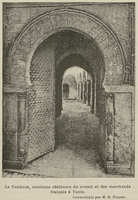

Le Fondouk, ancienne résidence du consul et des marchands français à Tunis.

Le Fondouk, ancienne résidence du consul et des marchands français à Tunis.

-

Ahmed-Bey (1837-1885).

Ahmed-Bey (1837-1885). Ahmed Ier Bey (1806-1855), bey de Tunis de la dynastie des Husseinites de 1837 à sa mort.

-

Hussein-Bey, dernier des beys à turban.

Hussein-Bey, dernier des beys à turban. Hussein II (1784-1835), bey de Tunis de la dynastie des Husseinites de 1824 à sa mort.

-

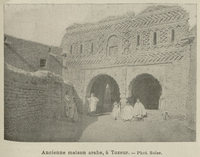

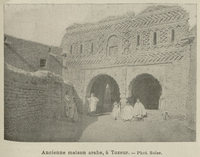

Ancienne maison arabe, à Tozeur.

Ancienne maison arabe, à Tozeur.

-

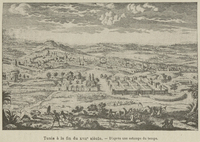

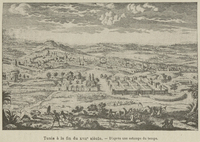

Tunis à la fin du XVIIe siècle. D'après une estampe du temps.

Tunis à la fin du XVIIe siècle. D'après une estampe du temps.

-

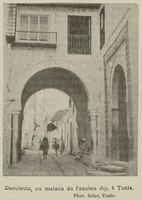

Daouletto, ou maison de l'ancien dey, à Tunis.

Daouletto, ou maison de l'ancien dey, à Tunis.

-

Ancien fort dans l'île de Djerba.

Ancien fort dans l'île de Djerba.

-

Forteresse byzantine de Lemsa (Tunisie), VIe siècle.

Forteresse byzantine de Lemsa (Tunisie), VIe siècle.

-

Amphithéâtre d'El-Djem.

Amphithéâtre d'El-Djem. L’amphithéâtre d’El Jem est un témoignage exceptionnel de l’architecture romaine, notamment celle des monuments construits à des fins de spectacle, en Afrique. Situé dans une plaine au centre de la Tunisie, cet amphithéâtre, construit entièrement en pierre de taille, n’est ni creusé ni adossé à une colline. Il reprend en cela le modèle du Colisée de Rome sans toutefois être une simple copie conforme de l'édifice flavien. Ses dimensions (grand axe de 148 mètres et petit axe de 122 mètres) et sa contenance (évaluée à 35 000 spectateurs) le classent incontestablement parmi les plus grands amphithéâtres du monde. Sa façade comporte trois étages d’arcades de style corinthien ou composite. À l’intérieur, le monument a conservé la majeure partie de l’infrastructure de support des gradins. Le mur du podium, l’arène et les souterrains sont pratiquement intacts. Cette œuvre architecturale et artistique érigée vers 238 apr. J.-C. constitue un jalon important pour la compréhension de l’histoire de l’Afrique romaine. L’amphithéâtre d’El Jem témoigne également de la prospérité de la petite cité de Thysdrus (l’actuelle El Jem) à l’époque de l’empire romain.

-

La Victoire, statue romaine.

La Victoire, statue romaine.

-

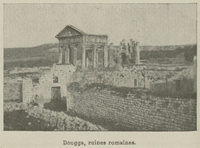

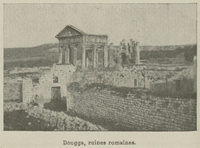

Dougga, ruines romaines.

Dougga, ruines romaines. Avant l'annexion romaine de la Numidie, la ville de Thugga, construite sur une colline surplombant une plaine fertile, a été la capitale d'un État libyco-punique. Elle a prospéré sous la domination romaine et byzantine mais a décliné au cours de la période islamique. Les ruines visibles aujourd'hui témoignent de manière imposante des ressources d'une petite ville romaine aux frontières de l'Empire.

-

Pont et barrage romains sur la Medjerda, à Tébourba.

Pont et barrage romains sur la Medjerda, à Tébourba.

-

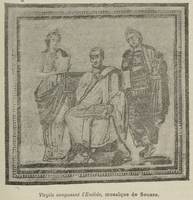

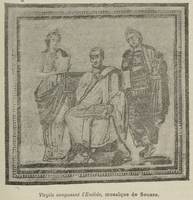

Virgile composant l'Enéide, mosaïque de Sousse.

Virgile composant l'Enéide, mosaïque de Sousse. La mosaïque de «Virgile» a été découverte sur le site d’Hadrumète (l’actuelle Sousse en Tunisie), une cité portuaire au sud de Carthage. Réalisée par un artiste inconnu du début du IIIème siècle, elle se trouvait dans une riche maison romaine. La mosaïque représente un homme assis, portant la toge du citoyen romain, entouré de deux muses. On a identifié cet homme à Virgile car il tient dans sa main un livre sur lequel figure le vers 8 de l’Enéide : « Muse, rappelle-moi pour quelle cause, pour quelle offense à sa volonté. ». Virgile est en effet entouré de deux muses, Calliope et Melpomène, qui paraissent lui dicter son récit. Toutes les deux sont filles de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et chacune a ses propres attributs. Calliope, muse de la poésie épique, lit un manuscrit. Elle porte sans doute une couronne d’or qui est l’un de ses attributs tout comme le livre ouvert. Melpomène, muse de la tragédie, a un air grave. Elle porte des vêtements riches et tient un masque de tragédie.

-

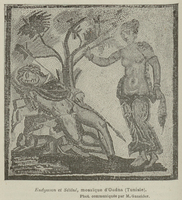

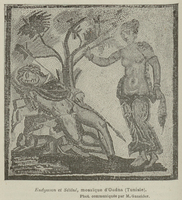

Endymion et Séléné, mosaïque d'Oudna (Tunisie).

Endymion et Séléné, mosaïque d'Oudna (Tunisie). La légende du berger Endymion reflète l'évolution des sujets funéraires au début du IIIe siècle ap. J.-C. Le jeune homme, plongé dans un sommeil éternel, est visité par Séléné, la déesse Lune, qui a obtenu son immortalité. Dans le monde romain, traversé par une crise spirituelle profonde, ce mythe évoque la survie de l'âme dans l'au-delà et le salut espéré par le défunt. Cette mosaïque est issue de la villa dite « des Laberii » sur le site archéologique d’Oudna.

-

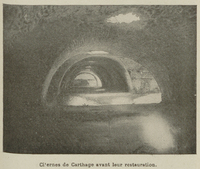

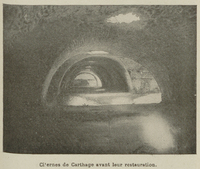

Citernes de Carthage avant leur restauration.

Citernes de Carthage avant leur restauration.

-

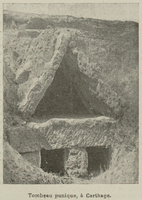

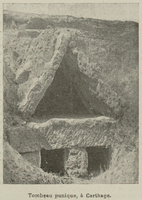

Tombeau punique, à Carthage.

Tombeau punique, à Carthage.

-

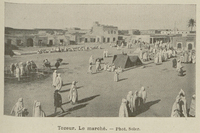

Tozeur. Le marché.

Tozeur. Le marché.

-

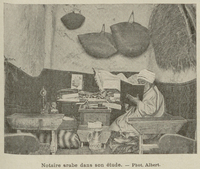

Notaire arabe dans son étude.

Notaire arabe dans son étude.

-

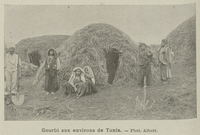

Gourbi aux environs de Tunis.

Gourbi aux environs de Tunis.

-

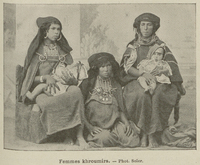

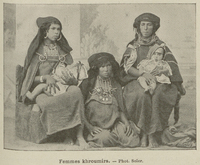

Femmes khroumirs.

Femmes khroumirs.

-

Tunis. Type maure.

Tunis. Type maure.

-

Juif de Tunis.

Juif de Tunis.

-

Juive de Tunis.

Juive de Tunis.

-

Tunis. Musicien nègre.

Tunis. Musicien nègre.

-

Femme de qualité à Tunis.

Femme de qualité à Tunis.

-

Oasis dite « Corbeille de Nefta ».

Oasis dite « Corbeille de Nefta ».

-

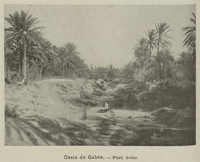

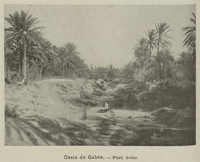

Oasis de Gabès.

Oasis de Gabès.

-

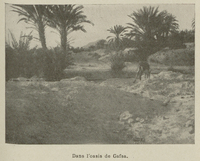

Dans l'oasis de Gafsa.

Dans l'oasis de Gafsa.

-

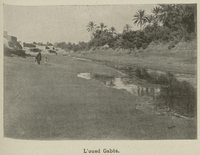

L'oued Gabès.

L'oued Gabès.

-

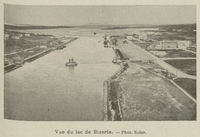

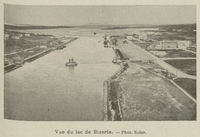

Vue du lac de Bizerte.

Vue du lac de Bizerte.

-

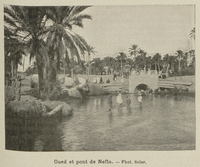

Oued et pont de Nefta.

Oued et pont de Nefta.

-

Le partage des eaux à Tozeur.

Le partage des eaux à Tozeur.

-

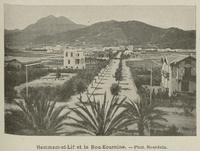

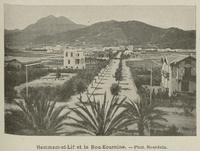

Hammam-el-Lif et le Bou-Kournine.

Hammam-el-Lif et le Bou-Kournine.

-

Un coin du Khanguet, près Grombalia.

Un coin du Khanguet, près Grombalia.

-

Village au pied du Zaghouan.

Village au pied du Zaghouan.

-

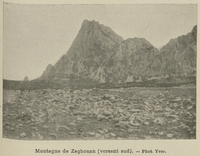

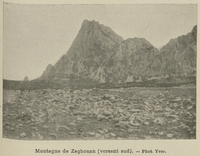

Montagne de Zaghouan (versant sud).

Montagne de Zaghouan (versant sud).

-

Berger arabe.

Berger arabe.

-

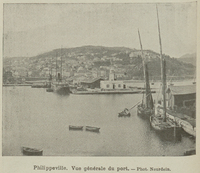

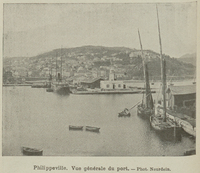

Philippeville. Vue générale du port.

Philippeville. Vue générale du port.

-

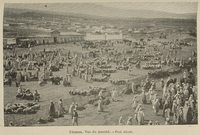

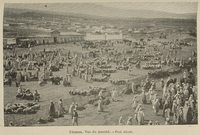

Tébessa. Vue du marché.

Tébessa. Vue du marché.

-

La Calle.

La Calle.

-

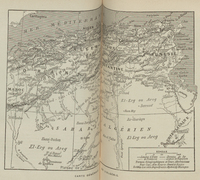

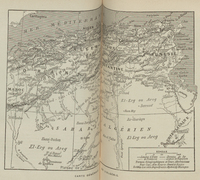

Carte générale de l'Algérie.

Carte générale de l'Algérie.

-

Biskra. Vue générale prise de la mosquée de Sidi-Melek.

Biskra. Vue générale prise de la mosquée de Sidi-Melek.

-

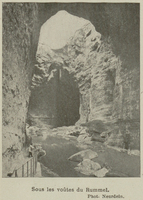

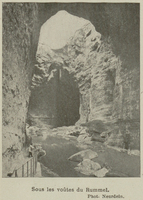

Sous les voûtes du Rummel.

Sous les voûtes du Rummel.

-

Constantine. Vue générale, prise de la route de Mansourah.

Constantine. Vue générale, prise de la route de Mansourah.

-

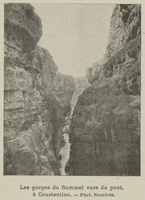

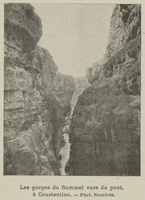

Les gorges du Rummel vues du pont, à Constantine.

Les gorges du Rummel vues du pont, à Constantine.

-

Tlemcen; enceinte de Mansourah, vue de la route de Sebdou.

Tlemcen; enceinte de Mansourah, vue de la route de Sebdou.

-

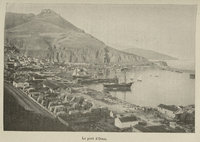

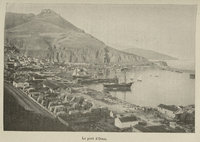

Le port d'Oran.

Le port d'Oran.

-

Alger, vue de la mer.

Alger, vue de la mer.

-

Alger. Les quais.

Alger. Les quais.

-

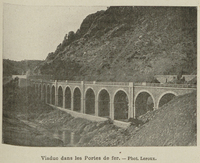

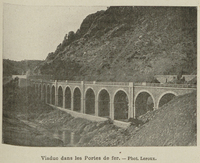

Viaduc dans les Portes de fer.

Viaduc dans les Portes de fer.

-

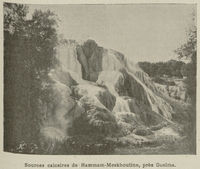

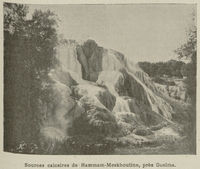

Sources calcaires de Hammam-Meskhoutine, près Guelma.

Sources calcaires de Hammam-Meskhoutine, près Guelma.

-

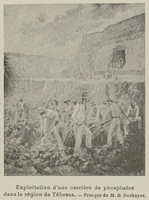

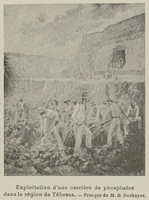

Exploitation d'une carrière de phosphates dans la région de Tébessa.

Exploitation d'une carrière de phosphates dans la région de Tébessa.

-

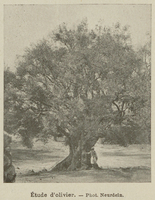

Étude d'olivier.

Étude d'olivier.

-

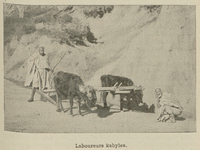

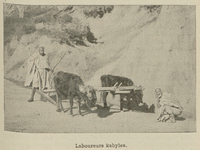

Laboureurs kabyles.

Laboureurs kabyles.

-

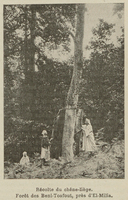

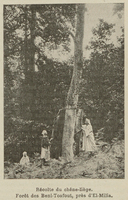

Récolte du chêne-liège. Forêt des Beni-Toafout, près d'El-Milia.

Récolte du chêne-liège. Forêt des Beni-Toafout, près d'El-Milia.

-

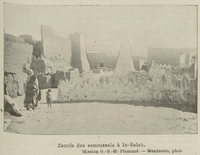

Zaouïa des senoussaïa à In-Salah. Mission G.-B.-M. Flamand.

Zaouïa des senoussaïa à In-Salah. Mission G.-B.-M. Flamand. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

-

Temelhalt. Deuxième cour de la zaouïa.

Temelhalt. Deuxième cour de la zaouïa. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

-

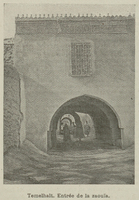

Temelhalt. Entrée de la zaouïa.

Temelhalt. Entrée de la zaouïa. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

-

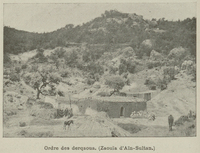

Ordre des derqaoua. (Zaouïa d'Aïn-Sultan.)

Ordre des derqaoua. (Zaouïa d'Aïn-Sultan.) Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

-

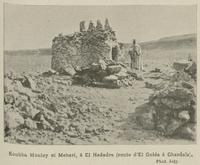

Koubba Mouley el Mehari, à El Hadadra (route d'El Goléa à Ghardaïa).

Koubba Mouley el Mehari, à El Hadadra (route d'El Goléa à Ghardaïa).

-

Infanterie de ligne, Officier et soldat.

Infanterie de ligne, Officier et soldat.

-

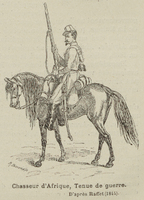

Chasseur d'Afrique, Tenue de guerre.

Chasseur d'Afrique, Tenue de guerre.

-

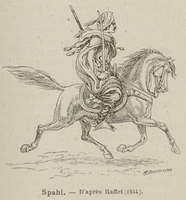

Spah

Spah Cavalier des corps auxiliaires indigènes de l'armée française en Afrique du Nord, recrutés d'abord en Algérie et par la suite en Tunisie et au Maroc.

-

Garde nationale d'Alger.

Garde nationale d'Alger.

-

Chasseur d'Orléans (carabinier).

Chasseur d'Orléans (carabinier).

-

Infanterie régulière d'Abd-el-Kader.

Infanterie régulière d'Abd-el-Kader.

-

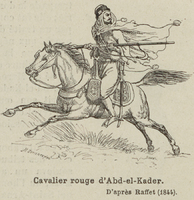

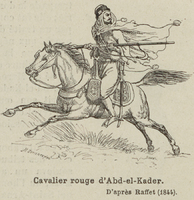

Cavalier rouge d'Abd-el-Kader.

Cavalier rouge d'Abd-el-Kader.

-

Prise de la smala d'Abd-el-Kader.

Prise de la smala d'Abd-el-Kader. La bataille de la Smala ou combat de Taguin, qui s'est conclue par la prise de la smala d’Abd-el-Kader par le duc d'Aumale le 16 mai 1843, est un épisode important de la conquête de l’Algérie par la France. La ville d’Alger avait été prise dès 1830 par les troupes françaises, mais une longue campagne militaire (1830-1857) fut ensuite nécessaire pour pacifier la nouvelle colonie.

-

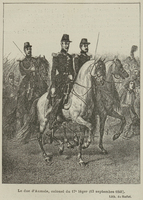

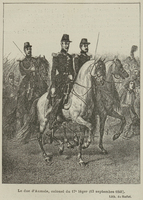

Le duc d'Aumale, colonel du 17e léger (13 septembre 1841).

Le duc d'Aumale, colonel du 17e léger (13 septembre 1841). Henri d’Orléans (1822-1897), prince du sang de la maison d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe Ier, est un militaire et un homme politique, qui a notamment été gouverneur général de l’Algérie et à ce titre a participé à la reddition d’Abd-el-Kader en décembre 1847.Le 13 septembre 1841, le duc d'Aumale accompagné de ses frères, les ducs d'Orléans et de Nemours, fit son entrée dans Paris à la tête du 17e léger dont il était colonel. Dans le faubourg Saint-Antoine, un coup de feu fut tiré par un nommé Quenisset dit Papart, scieur de long de son état.

-

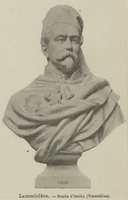

Lamoricière

Lamoricière La Moricière, Christophe-Louis-Léon Juchault de (1806-1865). Comte, général et homme politique. Député de Mamers (Sarthe), ministre de la guerre. Exilé après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il est entré au service du pape.

-

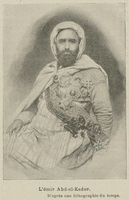

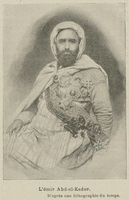

L'émir Abd-el-Kader. D'après une lithographie du temps.

L'émir Abd-el-Kader. D'après une lithographie du temps. Abd al-Q?dir ibn Mu?y? al-Din al-?az??ir? (1808-1883). Né à Guetna et mort en exil à Damas. Homme politique algérien et chef militaire, principal opposant à la colonisation militaire française de l'Algérie. Émir de Mascara. Savant et poète.

-

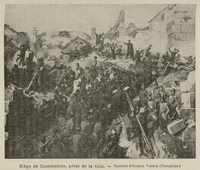

Siège de Constantine, prise de la ville.

Siège de Constantine, prise de la ville. Décidée par Louis-Philippe Ier, l'expédition et le siège de Constantine (octobre 1837) est une victoire française décisive. En plus de venger l'échec de l'expédition de 1936, la prise de la ville est une étape cruciale dans l'occupation coloniale française de l'Algérie.

-

Bugeaud

Bugeaud Portrait du général Bugeaud. Il fut gouverneur de l'Algérie et participa activement à la colonisation de celle-ci à partir de 1836.

-

Clauzel

Clauzel Clauzel, Bertrand (1772-1842). Officier français, anobli par Napoléon Ier et fait maréchal de France par Louis-Philippe Ier, il essuie les premiers revers de la tentative de colonisation de l'Algérie, notamment lors de l'échec de la première expédition contre Constantine (1836), épisode qui met un terme à sa carrière militaire.

-

Youssouf

Youssouf Vantini, Joseph (1808-1866, dit Yusuf). Général de division (1856). Créateur des premiers spahis. Commandant de la division d'Alger. Capturé en 1815 entre Gênes et l'île d'Elbe par des pirates barbaresques, il est vendu au Bey de Tunis Mahmoud dont il devient un des mamelouks. Il passe au service de la France au moment de la prise d'Alger (1830).

-

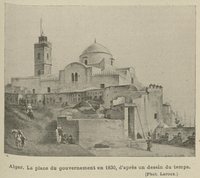

Alger. La place du gouvernement en 1830, d'après un dessin du temps.

Alger. La place du gouvernement en 1830, d'après un dessin du temps.

-

Alger en 1830, d'après un dessin du temps.

Alger en 1830, d'après un dessin du temps.

-

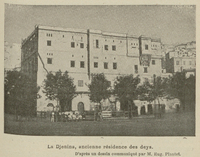

La Djenina, ancienne résidence des deys.

La Djenina, ancienne résidence des deys. Surplombant la ville historique d'El Djazaïr, le palais du Dey est l'un des plus prestigieux monuments de l'époque ottomane. La citadelle fut construite à partir de 1516 sous l'égide de Baba Aroudj. Destinée à l'origine à un usage militaire, ce n’est qu’au XIXe siècle que le dey Hussein apportera les transformations nécessaires à cette caserne de janissaires pour qu'elle convienne aux besoins du dernier souverain d'Alger et de sa suite.

-

Tebessa. Ruines de la basilique byzantine.

Tebessa. Ruines de la basilique byzantine.

-

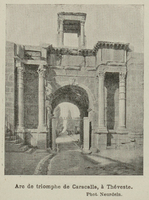

Arc de triomphe de Caracalla, à Théveste.

Arc de triomphe de Caracalla, à Théveste.

-

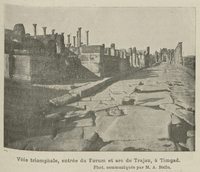

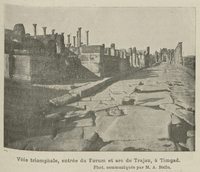

Voie triomphale, entrée du Forum et arc de Trajan, à Timgad.

Voie triomphale, entrée du Forum et arc de Trajan, à Timgad. Sur le versant nord des Aurès, Timgad fut créée ex nihilo, en 100 apr. J.-C., par l’empereur Trajan comme colonie militaire. Avec son enceinte carrée et son plan orthogonal commandé par le cardo et le decumanus, les deux voies perpendiculaires qui traversaient la ville, c’est un exemple parfait d’urbanisme romain.

-

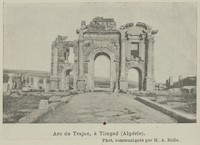

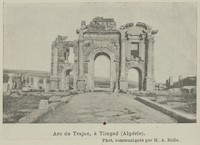

Arc de Trajan, à Timgad (Algérie).

Arc de Trajan, à Timgad (Algérie). Haut de douze mètres, l'arc de Trajan possède trois baies : une large baie centrale, de six mètres de haut, et deux baies latérales, de trois mètres soixante-quinze de haut. Au-dessus des arcs latéraux, s'ouvrent des niches encadrées par des colonnes dégagées, corinthiennes de marbre rouge, reposant sur des consoles sculptées d'un décor végétal. Chaque partie latérale du monument est encadrée par deux colonnes corinthiennes détachées, reposant sur un piédestal et portant au sommet un entablement curviligne à tympan arqué.

-

Lambessa. Le Pretorium.

Lambessa. Le Pretorium.

-

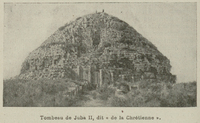

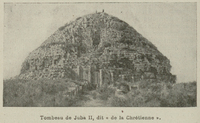

Tombeau de Juba II, dit « de la Chrétienne ».

Tombeau de Juba II, dit « de la Chrétienne ». Le Mausolée royal de Maurétanie, surnommé Tombeau de la Chrétienne, en arabe Kbour-er-Roumia, est un monument de l'époque numide, situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d’Alger. Cette sépulture royale a été attribuée à Bocchus et remonte au I° siècle avant J.C. Sa technique de construction est berbère mais le revêtement extérieur est punique.

-

Mauresque en costume d'intérieur.

Mauresque en costume d'intérieur.

-

La rue des Ouled-Naïl, à Biskra.

La rue des Ouled-Naïl, à Biskra.

Cathédrale de Carthage. La cathédrale Saint-Louis de Carthage (1884-1890) est de style composite byzantino-mauresque en forme de croix latine. La façade expose une rosace sculptée dans une pierre de taille ocre rapportée de Malte, qui compose l'ensemble du bâtiment, et se trouve encadrée à chaque angle de deux tours carrées.

Cathédrale de Carthage. La cathédrale Saint-Louis de Carthage (1884-1890) est de style composite byzantino-mauresque en forme de croix latine. La façade expose une rosace sculptée dans une pierre de taille ocre rapportée de Malte, qui compose l'ensemble du bâtiment, et se trouve encadrée à chaque angle de deux tours carrées. Ancien port de Carthage.

Ancien port de Carthage.  Ancien canal de La Goulette.

Ancien canal de La Goulette.  L'escalier des lions au Bardo.

L'escalier des lions au Bardo.  Tunis. Mosquée de Sidi Mahrez. Cette œuvre commencée par M’Hammed Bey en 1692 et continuée par son frère Romdhane Bey resta inachevée. Le programme, s’inspirant des mosquées mouradites antérieures prévoyait un minaret octogonal à l’angle nord-ouest de la cour et deux tourbet familiaux. La mort de M’Hammed Bey, l’assassinat de Romdhane Bey et les troubles survenus sous Mourad III empêchèrent la réalisation de ce programme. La mosquée se veut une copie de la mosquée Sultan Ahmed d’Istanbul, elle-même dérivée de Sainte-Sophie.

Tunis. Mosquée de Sidi Mahrez. Cette œuvre commencée par M’Hammed Bey en 1692 et continuée par son frère Romdhane Bey resta inachevée. Le programme, s’inspirant des mosquées mouradites antérieures prévoyait un minaret octogonal à l’angle nord-ouest de la cour et deux tourbet familiaux. La mort de M’Hammed Bey, l’assassinat de Romdhane Bey et les troubles survenus sous Mourad III empêchèrent la réalisation de ce programme. La mosquée se veut une copie de la mosquée Sultan Ahmed d’Istanbul, elle-même dérivée de Sainte-Sophie. Tunis. La porte de France.

Tunis. La porte de France.  Tunis. Vue générale.

Tunis. Vue générale.  Noria à Métameur.

Noria à Métameur.  Kairouan. Tissage à la main des tapis.

Kairouan. Tissage à la main des tapis.  Nabeul. Fabricant de poteries.

Nabeul. Fabricant de poteries.  Le souk des selliers.

Le souk des selliers.  Abatage des olives.

Abatage des olives.  Pêcheries de Bizerte.

Pêcheries de Bizerte.  S. A. Sidi-Ali, bey de Tunis, né en 1817.

S. A. Sidi-Ali, bey de Tunis, né en 1817.  Le Fondouk, ancienne résidence du consul et des marchands français à Tunis.

Le Fondouk, ancienne résidence du consul et des marchands français à Tunis.  Ahmed-Bey (1837-1885). Ahmed Ier Bey (1806-1855), bey de Tunis de la dynastie des Husseinites de 1837 à sa mort.

Ahmed-Bey (1837-1885). Ahmed Ier Bey (1806-1855), bey de Tunis de la dynastie des Husseinites de 1837 à sa mort. Hussein-Bey, dernier des beys à turban. Hussein II (1784-1835), bey de Tunis de la dynastie des Husseinites de 1824 à sa mort.

Hussein-Bey, dernier des beys à turban. Hussein II (1784-1835), bey de Tunis de la dynastie des Husseinites de 1824 à sa mort. Ancienne maison arabe, à Tozeur.

Ancienne maison arabe, à Tozeur.  Tunis à la fin du XVIIe siècle. D'après une estampe du temps.

Tunis à la fin du XVIIe siècle. D'après une estampe du temps.  Daouletto, ou maison de l'ancien dey, à Tunis.

Daouletto, ou maison de l'ancien dey, à Tunis.  Ancien fort dans l'île de Djerba.

Ancien fort dans l'île de Djerba.  Forteresse byzantine de Lemsa (Tunisie), VIe siècle.

Forteresse byzantine de Lemsa (Tunisie), VIe siècle.  Amphithéâtre d'El-Djem. L’amphithéâtre d’El Jem est un témoignage exceptionnel de l’architecture romaine, notamment celle des monuments construits à des fins de spectacle, en Afrique. Situé dans une plaine au centre de la Tunisie, cet amphithéâtre, construit entièrement en pierre de taille, n’est ni creusé ni adossé à une colline. Il reprend en cela le modèle du Colisée de Rome sans toutefois être une simple copie conforme de l'édifice flavien. Ses dimensions (grand axe de 148 mètres et petit axe de 122 mètres) et sa contenance (évaluée à 35 000 spectateurs) le classent incontestablement parmi les plus grands amphithéâtres du monde. Sa façade comporte trois étages d’arcades de style corinthien ou composite. À l’intérieur, le monument a conservé la majeure partie de l’infrastructure de support des gradins. Le mur du podium, l’arène et les souterrains sont pratiquement intacts. Cette œuvre architecturale et artistique érigée vers 238 apr. J.-C. constitue un jalon important pour la compréhension de l’histoire de l’Afrique romaine. L’amphithéâtre d’El Jem témoigne également de la prospérité de la petite cité de Thysdrus (l’actuelle El Jem) à l’époque de l’empire romain.

Amphithéâtre d'El-Djem. L’amphithéâtre d’El Jem est un témoignage exceptionnel de l’architecture romaine, notamment celle des monuments construits à des fins de spectacle, en Afrique. Situé dans une plaine au centre de la Tunisie, cet amphithéâtre, construit entièrement en pierre de taille, n’est ni creusé ni adossé à une colline. Il reprend en cela le modèle du Colisée de Rome sans toutefois être une simple copie conforme de l'édifice flavien. Ses dimensions (grand axe de 148 mètres et petit axe de 122 mètres) et sa contenance (évaluée à 35 000 spectateurs) le classent incontestablement parmi les plus grands amphithéâtres du monde. Sa façade comporte trois étages d’arcades de style corinthien ou composite. À l’intérieur, le monument a conservé la majeure partie de l’infrastructure de support des gradins. Le mur du podium, l’arène et les souterrains sont pratiquement intacts. Cette œuvre architecturale et artistique érigée vers 238 apr. J.-C. constitue un jalon important pour la compréhension de l’histoire de l’Afrique romaine. L’amphithéâtre d’El Jem témoigne également de la prospérité de la petite cité de Thysdrus (l’actuelle El Jem) à l’époque de l’empire romain. La Victoire, statue romaine.

La Victoire, statue romaine.  Dougga, ruines romaines. Avant l'annexion romaine de la Numidie, la ville de Thugga, construite sur une colline surplombant une plaine fertile, a été la capitale d'un État libyco-punique. Elle a prospéré sous la domination romaine et byzantine mais a décliné au cours de la période islamique. Les ruines visibles aujourd'hui témoignent de manière imposante des ressources d'une petite ville romaine aux frontières de l'Empire.

Dougga, ruines romaines. Avant l'annexion romaine de la Numidie, la ville de Thugga, construite sur une colline surplombant une plaine fertile, a été la capitale d'un État libyco-punique. Elle a prospéré sous la domination romaine et byzantine mais a décliné au cours de la période islamique. Les ruines visibles aujourd'hui témoignent de manière imposante des ressources d'une petite ville romaine aux frontières de l'Empire. Pont et barrage romains sur la Medjerda, à Tébourba.

Pont et barrage romains sur la Medjerda, à Tébourba.  Virgile composant l'Enéide, mosaïque de Sousse. La mosaïque de «Virgile» a été découverte sur le site d’Hadrumète (l’actuelle Sousse en Tunisie), une cité portuaire au sud de Carthage. Réalisée par un artiste inconnu du début du IIIème siècle, elle se trouvait dans une riche maison romaine. La mosaïque représente un homme assis, portant la toge du citoyen romain, entouré de deux muses. On a identifié cet homme à Virgile car il tient dans sa main un livre sur lequel figure le vers 8 de l’Enéide : « Muse, rappelle-moi pour quelle cause, pour quelle offense à sa volonté. ». Virgile est en effet entouré de deux muses, Calliope et Melpomène, qui paraissent lui dicter son récit. Toutes les deux sont filles de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et chacune a ses propres attributs. Calliope, muse de la poésie épique, lit un manuscrit. Elle porte sans doute une couronne d’or qui est l’un de ses attributs tout comme le livre ouvert. Melpomène, muse de la tragédie, a un air grave. Elle porte des vêtements riches et tient un masque de tragédie.

Virgile composant l'Enéide, mosaïque de Sousse. La mosaïque de «Virgile» a été découverte sur le site d’Hadrumète (l’actuelle Sousse en Tunisie), une cité portuaire au sud de Carthage. Réalisée par un artiste inconnu du début du IIIème siècle, elle se trouvait dans une riche maison romaine. La mosaïque représente un homme assis, portant la toge du citoyen romain, entouré de deux muses. On a identifié cet homme à Virgile car il tient dans sa main un livre sur lequel figure le vers 8 de l’Enéide : « Muse, rappelle-moi pour quelle cause, pour quelle offense à sa volonté. ». Virgile est en effet entouré de deux muses, Calliope et Melpomène, qui paraissent lui dicter son récit. Toutes les deux sont filles de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et chacune a ses propres attributs. Calliope, muse de la poésie épique, lit un manuscrit. Elle porte sans doute une couronne d’or qui est l’un de ses attributs tout comme le livre ouvert. Melpomène, muse de la tragédie, a un air grave. Elle porte des vêtements riches et tient un masque de tragédie. Endymion et Séléné, mosaïque d'Oudna (Tunisie). La légende du berger Endymion reflète l'évolution des sujets funéraires au début du IIIe siècle ap. J.-C. Le jeune homme, plongé dans un sommeil éternel, est visité par Séléné, la déesse Lune, qui a obtenu son immortalité. Dans le monde romain, traversé par une crise spirituelle profonde, ce mythe évoque la survie de l'âme dans l'au-delà et le salut espéré par le défunt. Cette mosaïque est issue de la villa dite « des Laberii » sur le site archéologique d’Oudna.

Endymion et Séléné, mosaïque d'Oudna (Tunisie). La légende du berger Endymion reflète l'évolution des sujets funéraires au début du IIIe siècle ap. J.-C. Le jeune homme, plongé dans un sommeil éternel, est visité par Séléné, la déesse Lune, qui a obtenu son immortalité. Dans le monde romain, traversé par une crise spirituelle profonde, ce mythe évoque la survie de l'âme dans l'au-delà et le salut espéré par le défunt. Cette mosaïque est issue de la villa dite « des Laberii » sur le site archéologique d’Oudna. Citernes de Carthage avant leur restauration.

Citernes de Carthage avant leur restauration.  Tombeau punique, à Carthage.

Tombeau punique, à Carthage.  Tozeur. Le marché.

Tozeur. Le marché.  Notaire arabe dans son étude.

Notaire arabe dans son étude.  Gourbi aux environs de Tunis.

Gourbi aux environs de Tunis.  Femmes khroumirs.

Femmes khroumirs.  Tunis. Type maure.

Tunis. Type maure.  Juif de Tunis.

Juif de Tunis.  Juive de Tunis.

Juive de Tunis.  Tunis. Musicien nègre.

Tunis. Musicien nègre.  Femme de qualité à Tunis.

Femme de qualité à Tunis.  Oasis dite « Corbeille de Nefta ».

Oasis dite « Corbeille de Nefta ».  Oasis de Gabès.

Oasis de Gabès.  Dans l'oasis de Gafsa.

Dans l'oasis de Gafsa.  L'oued Gabès.

L'oued Gabès.  Vue du lac de Bizerte.

Vue du lac de Bizerte.  Oued et pont de Nefta.

Oued et pont de Nefta.  Le partage des eaux à Tozeur.

Le partage des eaux à Tozeur.  Hammam-el-Lif et le Bou-Kournine.

Hammam-el-Lif et le Bou-Kournine.  Un coin du Khanguet, près Grombalia.

Un coin du Khanguet, près Grombalia.  Village au pied du Zaghouan.

Village au pied du Zaghouan.  Montagne de Zaghouan (versant sud).

Montagne de Zaghouan (versant sud).  Berger arabe.

Berger arabe.  Philippeville. Vue générale du port.

Philippeville. Vue générale du port.  Tébessa. Vue du marché.

Tébessa. Vue du marché.  La Calle.

La Calle.  Carte générale de l'Algérie.

Carte générale de l'Algérie.  Biskra. Vue générale prise de la mosquée de Sidi-Melek.

Biskra. Vue générale prise de la mosquée de Sidi-Melek.  Sous les voûtes du Rummel.

Sous les voûtes du Rummel.  Constantine. Vue générale, prise de la route de Mansourah.

Constantine. Vue générale, prise de la route de Mansourah.  Les gorges du Rummel vues du pont, à Constantine.

Les gorges du Rummel vues du pont, à Constantine.  Tlemcen; enceinte de Mansourah, vue de la route de Sebdou.

Tlemcen; enceinte de Mansourah, vue de la route de Sebdou.  Le port d'Oran.

Le port d'Oran.  Alger, vue de la mer.

Alger, vue de la mer.  Alger. Les quais.

Alger. Les quais.  Viaduc dans les Portes de fer.

Viaduc dans les Portes de fer.  Sources calcaires de Hammam-Meskhoutine, près Guelma.

Sources calcaires de Hammam-Meskhoutine, près Guelma.  Exploitation d'une carrière de phosphates dans la région de Tébessa.

Exploitation d'une carrière de phosphates dans la région de Tébessa.  Étude d'olivier.

Étude d'olivier.  Laboureurs kabyles.

Laboureurs kabyles.  Récolte du chêne-liège. Forêt des Beni-Toafout, près d'El-Milia.

Récolte du chêne-liège. Forêt des Beni-Toafout, près d'El-Milia.  Zaouïa des senoussaïa à In-Salah. Mission G.-B.-M. Flamand. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

Zaouïa des senoussaïa à In-Salah. Mission G.-B.-M. Flamand. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi. Temelhalt. Deuxième cour de la zaouïa. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

Temelhalt. Deuxième cour de la zaouïa. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi. Temelhalt. Entrée de la zaouïa. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

Temelhalt. Entrée de la zaouïa. Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi. Ordre des derqaoua. (Zaouïa d'Aïn-Sultan.) Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi.

Ordre des derqaoua. (Zaouïa d'Aïn-Sultan.) Au Maghreb, la zaouïa est un établissement religieux et scolaire pouvant héberger étudiants et voyageurs. C'est également le bâtiment où l'ensemble des disciples se regroupent autour d'un maître soufi. Koubba Mouley el Mehari, à El Hadadra (route d'El Goléa à Ghardaïa).

Koubba Mouley el Mehari, à El Hadadra (route d'El Goléa à Ghardaïa).  Infanterie de ligne, Officier et soldat.

Infanterie de ligne, Officier et soldat.  Chasseur d'Afrique, Tenue de guerre.

Chasseur d'Afrique, Tenue de guerre.  Spah Cavalier des corps auxiliaires indigènes de l'armée française en Afrique du Nord, recrutés d'abord en Algérie et par la suite en Tunisie et au Maroc.

Spah Cavalier des corps auxiliaires indigènes de l'armée française en Afrique du Nord, recrutés d'abord en Algérie et par la suite en Tunisie et au Maroc. Garde nationale d'Alger.

Garde nationale d'Alger.  Chasseur d'Orléans (carabinier).

Chasseur d'Orléans (carabinier).  Infanterie régulière d'Abd-el-Kader.

Infanterie régulière d'Abd-el-Kader.  Cavalier rouge d'Abd-el-Kader.

Cavalier rouge d'Abd-el-Kader.  Prise de la smala d'Abd-el-Kader. La bataille de la Smala ou combat de Taguin, qui s'est conclue par la prise de la smala d’Abd-el-Kader par le duc d'Aumale le 16 mai 1843, est un épisode important de la conquête de l’Algérie par la France. La ville d’Alger avait été prise dès 1830 par les troupes françaises, mais une longue campagne militaire (1830-1857) fut ensuite nécessaire pour pacifier la nouvelle colonie.

Prise de la smala d'Abd-el-Kader. La bataille de la Smala ou combat de Taguin, qui s'est conclue par la prise de la smala d’Abd-el-Kader par le duc d'Aumale le 16 mai 1843, est un épisode important de la conquête de l’Algérie par la France. La ville d’Alger avait été prise dès 1830 par les troupes françaises, mais une longue campagne militaire (1830-1857) fut ensuite nécessaire pour pacifier la nouvelle colonie. Le duc d'Aumale, colonel du 17e léger (13 septembre 1841). Henri d’Orléans (1822-1897), prince du sang de la maison d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe Ier, est un militaire et un homme politique, qui a notamment été gouverneur général de l’Algérie et à ce titre a participé à la reddition d’Abd-el-Kader en décembre 1847.Le 13 septembre 1841, le duc d'Aumale accompagné de ses frères, les ducs d'Orléans et de Nemours, fit son entrée dans Paris à la tête du 17e léger dont il était colonel. Dans le faubourg Saint-Antoine, un coup de feu fut tiré par un nommé Quenisset dit Papart, scieur de long de son état.

Le duc d'Aumale, colonel du 17e léger (13 septembre 1841). Henri d’Orléans (1822-1897), prince du sang de la maison d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe Ier, est un militaire et un homme politique, qui a notamment été gouverneur général de l’Algérie et à ce titre a participé à la reddition d’Abd-el-Kader en décembre 1847.Le 13 septembre 1841, le duc d'Aumale accompagné de ses frères, les ducs d'Orléans et de Nemours, fit son entrée dans Paris à la tête du 17e léger dont il était colonel. Dans le faubourg Saint-Antoine, un coup de feu fut tiré par un nommé Quenisset dit Papart, scieur de long de son état. Lamoricière La Moricière, Christophe-Louis-Léon Juchault de (1806-1865). Comte, général et homme politique. Député de Mamers (Sarthe), ministre de la guerre. Exilé après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il est entré au service du pape.

Lamoricière La Moricière, Christophe-Louis-Léon Juchault de (1806-1865). Comte, général et homme politique. Député de Mamers (Sarthe), ministre de la guerre. Exilé après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il est entré au service du pape. L'émir Abd-el-Kader. D'après une lithographie du temps. Abd al-Q?dir ibn Mu?y? al-Din al-?az??ir? (1808-1883). Né à Guetna et mort en exil à Damas. Homme politique algérien et chef militaire, principal opposant à la colonisation militaire française de l'Algérie. Émir de Mascara. Savant et poète.

L'émir Abd-el-Kader. D'après une lithographie du temps. Abd al-Q?dir ibn Mu?y? al-Din al-?az??ir? (1808-1883). Né à Guetna et mort en exil à Damas. Homme politique algérien et chef militaire, principal opposant à la colonisation militaire française de l'Algérie. Émir de Mascara. Savant et poète. Siège de Constantine, prise de la ville. Décidée par Louis-Philippe Ier, l'expédition et le siège de Constantine (octobre 1837) est une victoire française décisive. En plus de venger l'échec de l'expédition de 1936, la prise de la ville est une étape cruciale dans l'occupation coloniale française de l'Algérie.

Siège de Constantine, prise de la ville. Décidée par Louis-Philippe Ier, l'expédition et le siège de Constantine (octobre 1837) est une victoire française décisive. En plus de venger l'échec de l'expédition de 1936, la prise de la ville est une étape cruciale dans l'occupation coloniale française de l'Algérie. Bugeaud Portrait du général Bugeaud. Il fut gouverneur de l'Algérie et participa activement à la colonisation de celle-ci à partir de 1836.

Bugeaud Portrait du général Bugeaud. Il fut gouverneur de l'Algérie et participa activement à la colonisation de celle-ci à partir de 1836. Clauzel Clauzel, Bertrand (1772-1842). Officier français, anobli par Napoléon Ier et fait maréchal de France par Louis-Philippe Ier, il essuie les premiers revers de la tentative de colonisation de l'Algérie, notamment lors de l'échec de la première expédition contre Constantine (1836), épisode qui met un terme à sa carrière militaire.

Clauzel Clauzel, Bertrand (1772-1842). Officier français, anobli par Napoléon Ier et fait maréchal de France par Louis-Philippe Ier, il essuie les premiers revers de la tentative de colonisation de l'Algérie, notamment lors de l'échec de la première expédition contre Constantine (1836), épisode qui met un terme à sa carrière militaire. Youssouf Vantini, Joseph (1808-1866, dit Yusuf). Général de division (1856). Créateur des premiers spahis. Commandant de la division d'Alger. Capturé en 1815 entre Gênes et l'île d'Elbe par des pirates barbaresques, il est vendu au Bey de Tunis Mahmoud dont il devient un des mamelouks. Il passe au service de la France au moment de la prise d'Alger (1830).

Youssouf Vantini, Joseph (1808-1866, dit Yusuf). Général de division (1856). Créateur des premiers spahis. Commandant de la division d'Alger. Capturé en 1815 entre Gênes et l'île d'Elbe par des pirates barbaresques, il est vendu au Bey de Tunis Mahmoud dont il devient un des mamelouks. Il passe au service de la France au moment de la prise d'Alger (1830). Alger. La place du gouvernement en 1830, d'après un dessin du temps.

Alger. La place du gouvernement en 1830, d'après un dessin du temps.  Alger en 1830, d'après un dessin du temps.

Alger en 1830, d'après un dessin du temps.  La Djenina, ancienne résidence des deys. Surplombant la ville historique d'El Djazaïr, le palais du Dey est l'un des plus prestigieux monuments de l'époque ottomane. La citadelle fut construite à partir de 1516 sous l'égide de Baba Aroudj. Destinée à l'origine à un usage militaire, ce n’est qu’au XIXe siècle que le dey Hussein apportera les transformations nécessaires à cette caserne de janissaires pour qu'elle convienne aux besoins du dernier souverain d'Alger et de sa suite.

La Djenina, ancienne résidence des deys. Surplombant la ville historique d'El Djazaïr, le palais du Dey est l'un des plus prestigieux monuments de l'époque ottomane. La citadelle fut construite à partir de 1516 sous l'égide de Baba Aroudj. Destinée à l'origine à un usage militaire, ce n’est qu’au XIXe siècle que le dey Hussein apportera les transformations nécessaires à cette caserne de janissaires pour qu'elle convienne aux besoins du dernier souverain d'Alger et de sa suite. Tebessa. Ruines de la basilique byzantine.

Tebessa. Ruines de la basilique byzantine.  Arc de triomphe de Caracalla, à Théveste.

Arc de triomphe de Caracalla, à Théveste.  Voie triomphale, entrée du Forum et arc de Trajan, à Timgad. Sur le versant nord des Aurès, Timgad fut créée ex nihilo, en 100 apr. J.-C., par l’empereur Trajan comme colonie militaire. Avec son enceinte carrée et son plan orthogonal commandé par le cardo et le decumanus, les deux voies perpendiculaires qui traversaient la ville, c’est un exemple parfait d’urbanisme romain.

Voie triomphale, entrée du Forum et arc de Trajan, à Timgad. Sur le versant nord des Aurès, Timgad fut créée ex nihilo, en 100 apr. J.-C., par l’empereur Trajan comme colonie militaire. Avec son enceinte carrée et son plan orthogonal commandé par le cardo et le decumanus, les deux voies perpendiculaires qui traversaient la ville, c’est un exemple parfait d’urbanisme romain. Arc de Trajan, à Timgad (Algérie). Haut de douze mètres, l'arc de Trajan possède trois baies : une large baie centrale, de six mètres de haut, et deux baies latérales, de trois mètres soixante-quinze de haut. Au-dessus des arcs latéraux, s'ouvrent des niches encadrées par des colonnes dégagées, corinthiennes de marbre rouge, reposant sur des consoles sculptées d'un décor végétal. Chaque partie latérale du monument est encadrée par deux colonnes corinthiennes détachées, reposant sur un piédestal et portant au sommet un entablement curviligne à tympan arqué.

Arc de Trajan, à Timgad (Algérie). Haut de douze mètres, l'arc de Trajan possède trois baies : une large baie centrale, de six mètres de haut, et deux baies latérales, de trois mètres soixante-quinze de haut. Au-dessus des arcs latéraux, s'ouvrent des niches encadrées par des colonnes dégagées, corinthiennes de marbre rouge, reposant sur des consoles sculptées d'un décor végétal. Chaque partie latérale du monument est encadrée par deux colonnes corinthiennes détachées, reposant sur un piédestal et portant au sommet un entablement curviligne à tympan arqué. Lambessa. Le Pretorium.

Lambessa. Le Pretorium.  Tombeau de Juba II, dit « de la Chrétienne ». Le Mausolée royal de Maurétanie, surnommé Tombeau de la Chrétienne, en arabe Kbour-er-Roumia, est un monument de l'époque numide, situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d’Alger. Cette sépulture royale a été attribuée à Bocchus et remonte au I° siècle avant J.C. Sa technique de construction est berbère mais le revêtement extérieur est punique.

Tombeau de Juba II, dit « de la Chrétienne ». Le Mausolée royal de Maurétanie, surnommé Tombeau de la Chrétienne, en arabe Kbour-er-Roumia, est un monument de l'époque numide, situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d’Alger. Cette sépulture royale a été attribuée à Bocchus et remonte au I° siècle avant J.C. Sa technique de construction est berbère mais le revêtement extérieur est punique. Mauresque en costume d'intérieur.

Mauresque en costume d'intérieur.  La rue des Ouled-Naïl, à Biskra.

La rue des Ouled-Naïl, à Biskra.